この記事の目次

年末が近づくと活況になるのが「ふるさと納税」だ。今回は、元官僚でもある畑田 康二郎氏にふるさと納税の「仕組み」を分解しながら、「つまり、ふるさと納税とは誰がどう得をするのか?」を解説頂きます。

エネルギー政策、ベンチャー支援政策、自動車産業政策などに従事した後、2012年に外務省に出向して、欧州連合日本政府代表部および在ベルギー日本国大使館に外交官として駐在。日EU自由貿易協定や日EU規制協力対話の立ち上げに関わる。2015年に帰国し、内閣府宇宙戦略室(2016年に宇宙開発戦略推進事務局に改組)にて、宇宙2法の制定、宇宙産業ビジョン2030の策定、宇宙ビジネスアイデアコンテストS-Boosterの企画等を行う。

2017年に経済産業省に帰任し、新しいベンチャー支援プログラムJ-Startupの立ち上げに携わる。

2018年に経済産業省を退職して株式会社デジタルハーツホールディングスに入社し、2019年10月に株式会社デジタルハーツプラスを設立し、代表取締役に就任する。

+畑田 康二郎さんをフォローする

まず、ふるさと納税の『Why?』から再確認

ふるさと納税の『Why?(なぜするのか)』は、ふるさと納税研究報告書(平成19年10月)に記載がされています。

「ふるさと納税」議論は、平成19年5月の総務大臣の問題提起から始まった。

多くの国民が、地方のふるさとで生まれ、教育を受け、育ち、進学や就職を機会に出て、そこで納税をする。その結果、都会の地方団体は税収を得るが、彼らを育んだ「ふるさと」の地方団体に税収はない。

そこで、今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか、という問題提起である。(引用:ふるさと納税研究報告書|総務省)

上記の問題提起とその後の議論の結果、生まれたのがふるさと納税です。

その目的について、肝心の総務省のWebサイトでは「意義」などの言葉で少し概念的な言及になっているため、もっと分かりやすかった泉佐野市の特設サイトにある資料から引用してきました。

本来の趣旨は、首都圏と地方の税収格差の是正

(中略)

地方は、それぞれ様々な問題を抱えていますが、その根底にある大きな要因は、首都圏一極集中による首都圏と地方の税収格差であり、それを自治体の頑張りで是正できる唯一の制度がふるさと納税であると私たちは考えています。(ふるさと納税の本来の趣旨|泉佐野市ふるさと納税特設サイト)

首都圏にもふるさと納税は可能ですし、寄附金額上位自治体に首都圏内の自治体が並ぶこともあります。

そう考えると「首都圏と地方の税収格差の是正」と明確に断ずるのは、やや地方側の論理に聞こえるかもしれませんが、今以上に首都圏と地方の税収格差を拡大するためにわざわざこのような制度を展開する必要はありませんし、前述のふるさと納税研究報告書の問題提起で『都会』と『地方のふるさと』と対比していることからも、ふるさと納税の趣旨は概ねこの通りでしょう。

では、実態としてふるさと納税は、結局「誰がどう得する制度」なのでしょうか。

利用者側、政府側、自治体側、それぞれ見ていきたいと思います。

実際、どれぐらい使われているのか?

まず、ふるさと納税がどの程度使われているものなのかを見てみましょう。

ふるさと納税の活用状況は、総務省によって毎年夏頃に行われる現況調査から分かります。

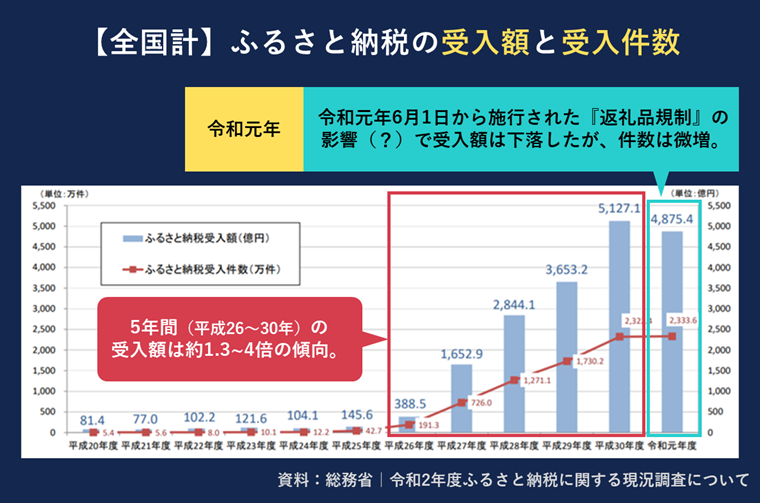

令和元年度は、令和元年6月1日に施行された”ふるさと納税”の新制度によって「調達額が3割以下の地場産品に限ることが義務化」されたのもあって下がったものの、平成26年度からの5年間で急激にふるさと納税の受入額は増大しています。

令和元年も受入額自体は下がっているものの、取引件数自体は減っていません。

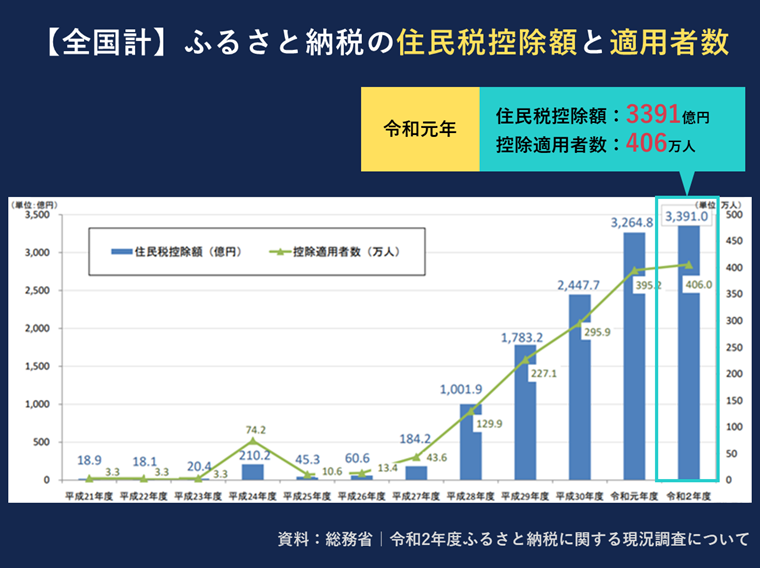

また、令和2年度の住民税控除額と適用者数のデータを見ると、約400万人が利用し、3000億円超の住民税控除が適用されているのが分かります。

総括すると「新制度の影響によって、令和元年度の受入額自体は減ったが、基本的に大幅な増加傾向にある」といった状態です。

利用者のキャッシュフローで見る、ふるさと納税

次に利用者視点で、ざっくりとキャッシュフローをシミュレーションしながら、ふるさと納税した後にどのようにオトクになっていくのか見ていきましょう。

今回は、年収500万円(所得税率20%)の東京都X区民(独身)のAさんという架空の人物で計算をしていきます。

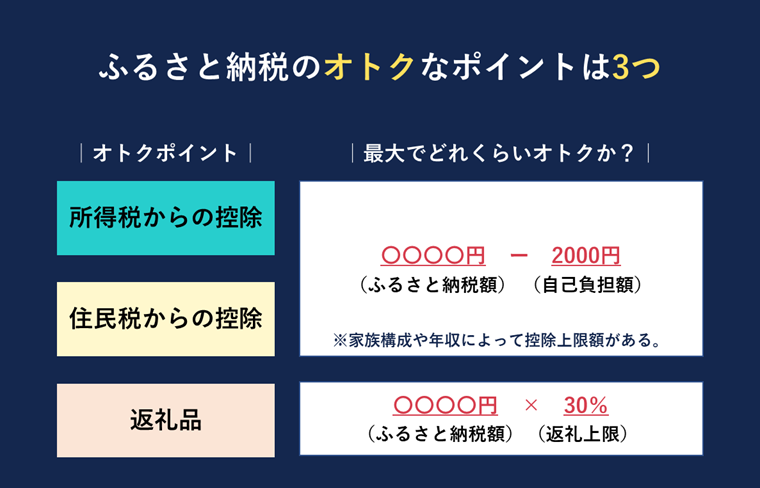

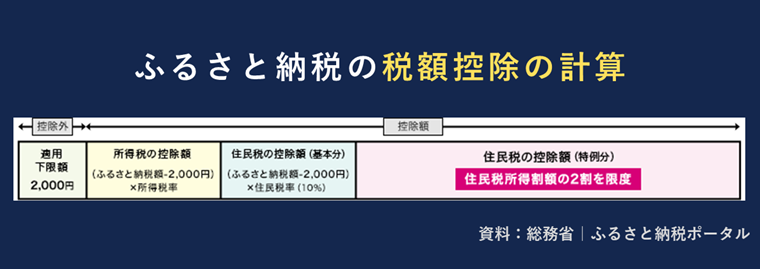

まず、ふるさと納税のオトクさを構成する要素は、大きく3つあり、【所得税からの控除、住民税からの控除、返礼品】になります。

まず、Aさんは、2020年12月1日に、50,000円をY県Z市にふるさと納税したと仮定します。

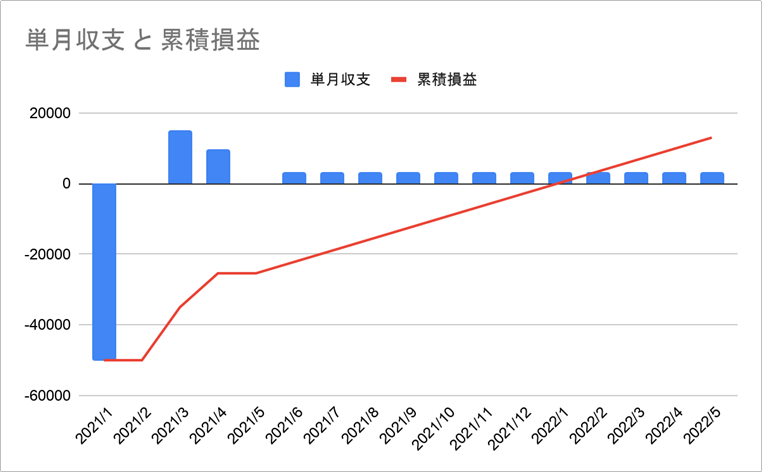

Aさんは、クレジットカード決済で支払い、2021年1月に請求が来て、銀行口座から50,000円が引かれます。その後、2021年3月に確定申告を行い、各種書類を添付して還付を請求します。

※ふるさと納税先の自治体が年間5自治体までであれば、確定申告不要な「ワンステップ制度」を利用することもできますが、今回の説明では割愛します。

これで最終的に税額控除は、50,000円ー2,000円=48,000円戻ってくる予定になります。

では、どのように戻ってくるかも見ていきましょう。

まず、所得税からの控除です。

2021年4月にAさんの銀行口座を確認すると、所得税からの控除として、(50,000円ー2000円)×20%=9,600円が還付されていることを確認できるでしょう。

残りの額は、住民税の控除を受けることができます。

毎年5~6月頃に、職場から住民税課税決定通知書という紙を渡されると思いますが、その用紙を見ると6月以降に支払う住民税が少しだけ減っていることが確認できます。

従って2021年1月に引き落とされた50,000円から、自己負担額の2,000円を差し引いた48,000円が全額戻ってくるのは『2022年5月(=17カ月後)』になります。

返礼品が何かによりますが、寄付した数カ月後に、最大で50,000円×30%=15,000円相当の品物が届いていますので、現物を含めた損益分岐点はもう少し手前の12カ月後頃になります。

計算すると年間の利回りは約18%ですね。

何月に寄付をしても、所得税の還付は4月頃、住民税の控除は6月から1年間になるので、12月に寄付するのが、一番早くふるさと納税額を回収するまでの期間が短く、1月に寄付するのが最も回収するまでの期間が長いということですね。

早くオトクになりたいと考える方は、12月に寄付をしましょう。

政府、自治体視点でのふるさと納税のお金の流れ

今度は政府、自治体視点から、どのようなお金の流れになっているのか見てみましょう。

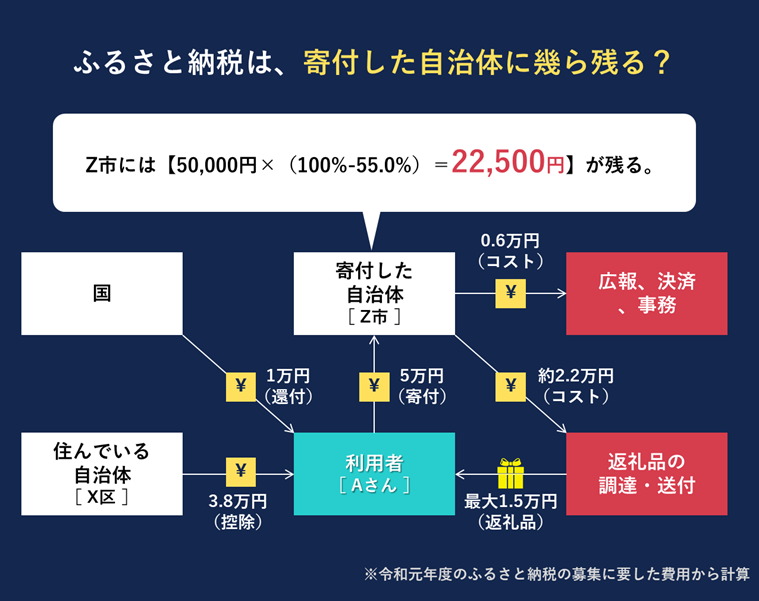

まず、国税は1万円が還付されて減ります。東京都X区の税収も3.8万円を控除するため減ります。

では、ふるさと納税の寄付を受けたY県Z市の税収が5万円増えるかというと…増えません。

ふるさと納税を受け入れようとしたら、返礼品を用意する必要があるだけでなく、ふるさと納税のシステム利用や手続きの事務作業などのコストがかかるので、Z市の増収は一部に留まります。

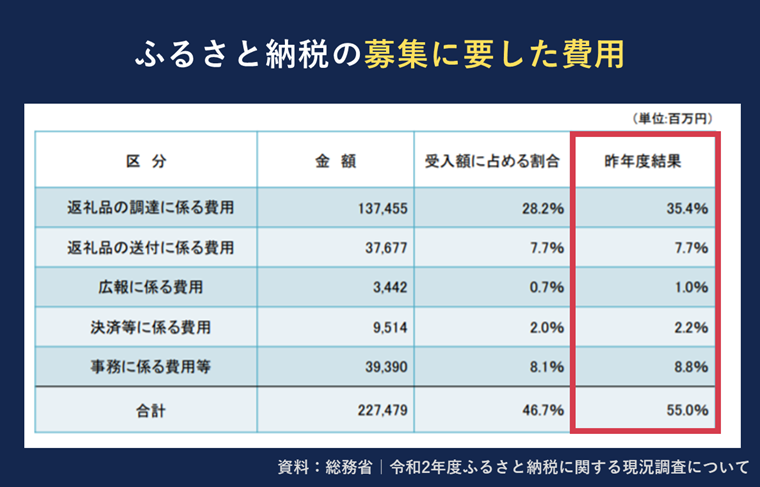

『ふるさと納税の募集に要した費用』は以下の通り、総務省から公表されています。昨年度(令和元年)は、ふるさと納税受入額の55.0%が募集に要した費用に消えていったという訳ですね。

昨年度(令和元年)の結果を踏まえてざっくり図解しますと、こんな感じでお金が動いていることになります。

半分以上のお金は、コストに消えていく。

ただ、このコストを最も大きく占めているのは、返礼品の調達であり、現行制度の規制通りに「地場産品」にしていれば、その分は地域の生産者に落ちていきます。

上記から察するに、これは都市から地方へ税収を移転する仕組みというよりも、国や都市部の税収を原資にした公共事業と言った方が近い。

いわば、地方産品ECサイト構築支援事業。

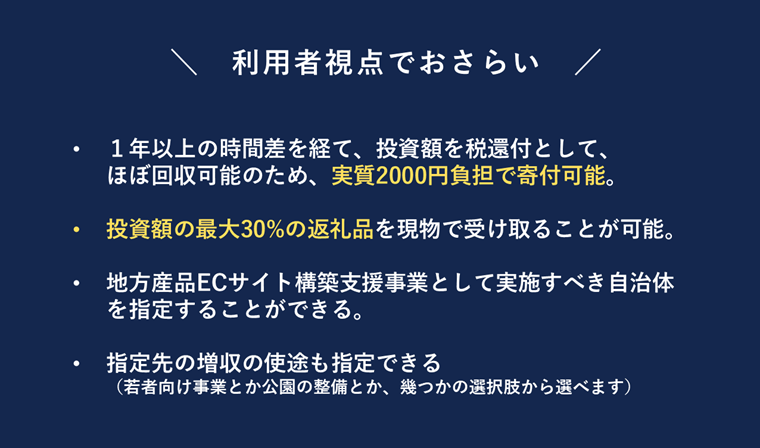

もう一度この仕組みを利用者視点で眺めてみましょう。

これはもはや、『利息を現物で受け取るプロジェクトファイナンス』と表現しても良いかも知れない。しかもこの数年で1000億円ずつ伸びて5000億円近い規模に成長している、超巨大プロジェクトであるわけです。

自治体の頑張り度なども加味して、自分で選べる楽しさもある制度なので、未体験の人は是非参加してみましょう。

ふるさと納税の落とし穴

さて、楽しいプロジェクトであることが判明したふるさと納税ですが、実は落とし穴があります。

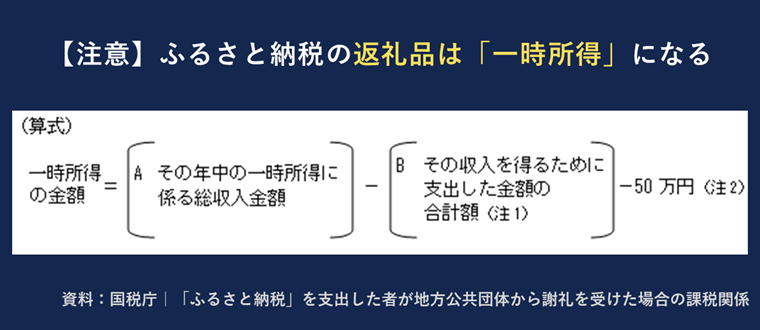

国税庁は、ふるさと納税の返礼品は「一時所得」に該当するという解釈をしています。以下の計算式のA総収入は金銭に限らず、現物も含まれるそうです。

まあ、50万円の返礼品を貰うためには150万円以上の寄付をする必要があるので、よっぽどの富裕層ですよね…と思うわけですが。

この一時所得、競馬の払戻金や、保険の一時金や満期払戻金も含まれるのです。競馬で大当たりした人や保険金の受取があってすでに一時所得の控除額50万円を超えていたりすると、一時所得が課税対象になる…という事態が待ち受けています。

なかなか無い事態ですが、気を付けましょう。

まあ国税庁にも正義はあると思いますが、こういうトラップをしれっと仕掛けるのではなく、マイナンバーでデータ連携して見える化して欲しいです、本当に。

(寄稿:畑田 康二郎、編集・デザイン:深山 周作)